Le cancerose le riconosci al volo: fra di loro oramai si conoscono, fanno gruppo, alcune indossano cuffiette vezzose, hanno visi tirati color della cenere, sguardi senza più sopracciglia.

Tutte hanno grinta e cianciano allegre aggiornandosi sulle reciproche terapie: Tu hai finito la radio? Ancora quante?

Ogni volta che una completa gli esami, salute le altre: Ci vediamo lunedì.

Sembra che dia appuntamento alla sala da tè.

Verrebbe voglia di chieder loro dove trovino tutta quella forza e quella determinazione.

Questa mattina devono aver combinato qualche casino e il ritiro dei referti si sta sovrapponendo alle terapie e agli esami di routine.

Per questo, in sala di attesa, girano delle pance allegre.

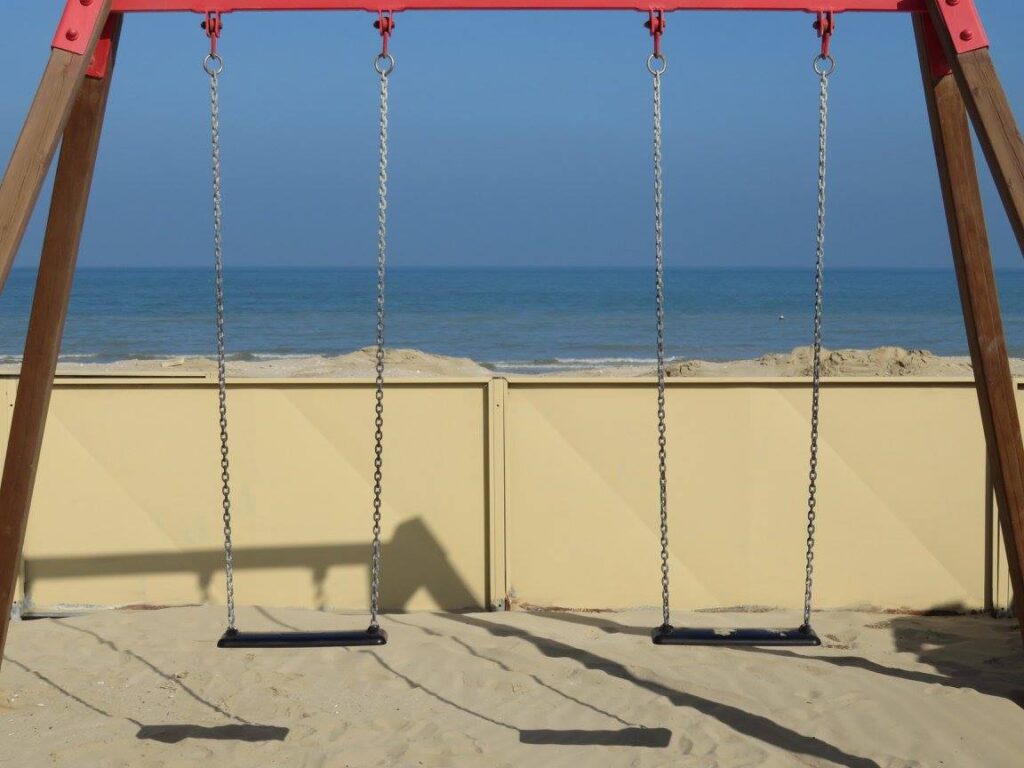

Fra le cancerose conclamate in terapia e le future mamme ci siamo noialtre ancora sull’altalena: da un “sì” o da un “no” dipenderanno un sacco di cose. Per ognuna di noi.

Di norma le cancerose e quelle nella terra di nessuno non incontrano le pance allegre.

Questione di delicatezza, forse.

O magari mi piace pensarlo e in realtà è una situazione frutto del caso.

Ci vanno mica tanto per il sottile, in questo rinomato Policlinico Universitario, fiore all’occhiello di una Sanità Eccellente che esiste solo nella fantasia di qualche amministratore.

Le infermiere sono sbrigative ma cercano di essere gentili.

I medici insomma. Non ti guardano nemmeno in faccia. A volte neanche ascoltano.

Tu parli e dopo un minuto ti chiedono la stessa cosa che hai appena spiegato.

Sì, vabbeh, io sono qui, non mi vedi?

Forse sono solo tutti molto stanchi. Meno pazienti. Più insofferenti. E meno umani.

A ogni biopsia gli stessi discorsi che sembrano puntare tutti in un’unica direzione: farti sentire in colpa.

Come se ammalarsi fosse una scelta. Fanculo.

Non scelgo di ammalarmi. Non scelgo di guarire. Non ho deciso io di salire sull’altalena.

Ricaccio la rabbia in gola, mentre una ragazza che avrà la metà dei miei anni attira la mia attenzione con le sue domande.

Dall’alto delle mie tre biopsie già fatte mi sento una veterana e rilascio interviste come una diva: Ma com’è? Fa male? E dopo?

Cerco di essere gentile e di non spaventarla. È così giovane. Il pensiero che potrebbe tranquillamente essermi figlia mi fa sentire matusalemme.

Sospiro e getto uno sguardo attorno: crocifissi ovunque. Una statua della Madonna (al momento non piangente) e un ritratto di padre Pio incombono su di noi, minacciosi.

Nemmeno fossimo in un ospedale del Vaticano.

Vien voglia di tirare due bestemmie. Così, giusto per pareggiare i conti.

Mi torna alla mente un articolo del quotidiano locale di qualche anno fa, quando la direzione del reparto aveva annunciato in pompa magna e con squilli di tromba che nella ginecologia del blasonato Policlinico era stato raggiunto il 100% di medici obiettori.

“Illuminati dal cielo” avevano esultato i ciellini.

E certo. Qui si partorisce. Qui si aggiustano uteri. Qui non si fabbricano anime dannate.

Penso che un embrione viene trattato con maggior gentilezza di quanta non ne riceva io.

Qualcuno pronuncia il mio nome. Con gambe di piombo raggiungo la scrivania dove un’infermiera, senza nemmeno sollevare lo sguardo, mi allunga una busta chiusa: firma, alto rischio, no il medico è già andato via, richiami per fissare un appuntamento, ancora una firma, rampognamenti vari.

Caccio la busta in tasca e mi infilo nel primo ascensore libero.

Esco dopo quasi due ore di attesa e trovo il sole. Un sole che scioglie i residui di neve e fa pensare alla primavera.

Tocco la busta: testa o croce?

Penso che non ho tempo di ammalarmi. E penso che se mi ammalo guarisco alla svelta perché ho ancora un sacco di cose da fare.

Ad esempio: fotografare la primavera.

A Cesi, Rosalba, Attilia, Grazia, Anna.

A quelle che, come me, stanno sull’altalena.

A quelle che stanno percorrendo il loro cammino.

Qui il podcast:

©Viviana Gabrini, 2023

©Foto di copertina Viviana Gabrini

©Editing podcast Lenny Farmer